Disciplines

Explorant tous les domaines de la science, la recherche au CNRS est multidisciplinaire par essence. En croisant les regards, les méthodes et les expertises, son approche interdisciplinaire permet quant à elle de nourrir chacune des disciplines et de repousser les frontières de la connaissance.

Les instituts du CNRS

Au sein de la Direction générale déléguée à la science (DGDS), les instituts du CNRS sont les structures de mise en œuvre de la politique scientifique de l’établissement. Ils animent et coordonnent l’action des laboratoires.

Découvrez ici leurs différents domaines de recherche, de la biologie à la Terre et l’Univers, en passant par les sciences humaines et sociales.

CNRS Biologie

Il a pour mission de développer et coordonner des recherches en biologie qui visent à décrypter la complexité du vivant, des atomes aux biomolécules, de la cellule à l'organisme entier et aux populations.

CNRS Chimie

Il a pour mission de développer et de coordonner les recherches concernant l'élaboration de nouveaux composés, la compréhension de la réactivité chimique, l'élucidation toujours plus fine et la prédiction des relations entre la structure des composés au niveau atomique et leurs propriétés.

CNRS Écologie & environnement

Il a pour mission de développer et de coordonner les recherches poursuivies dans les domaines de l'écologie et de l'environnement, incluant la biodiversité et les relations hommes-milieux.

CNRS Ingénierie

Il a pour mission d'assurer le continuum entre recherche fondamentale, ingénierie et technologie en privilégiant l'approche "système" à partir du développement des disciplines au cœur de l'institut.

CNRS Mathématiques

Il a pour mission de développer et de coordonner les recherches dans les différentes branches des mathématiques, allant des aspects fondamentaux aux applications. Il contribue aussi à la structuration de la communauté mathématique française et à son insertion dans la communauté internationale.

CNRS Nucléaire & particules

Il a pour mission le développement et la coordination des recherches poursuivies dans le domaine de la physique nucléaire, de la physique des particules et des astroparticules.

CNRS Physique

Il a pour mission de développer et de coordonner les recherches dans le domaine de la physique avec deux motivations principales : le désir de comprendre le monde et la volonté de répondre aux enjeux actuels de notre société.

CNRS Sciences humaines & sociales

Il a pour mission de développer les recherches sur l'homme, aussi bien comme producteur de langages ou de savoirs que comme acteur économique, social ou politique.

CNRS Sciences informatiques

Il a pour mission de développer des recherches dans les domaines des sciences informatiques et du numérique. L'un de ses principaux objectifs est de les positionner, avec les sciences de l'information, au cœur des enjeux pluri et interdisciplinaires en s'appuyant sur un partenariat avec les autres instituts du CNRS et plus particulièrement CNRS Ingénierie.

CNRS Terre & Univers

Il a pour mission d'élaborer, développer et coordonner les recherches d'ampleur nationale et internationale en astronomie, sciences de la Terre, de l'océan, de l'atmosphère et de l'espace.

Les laboratoires

Dans les laboratoires du CNRS naissent les découvertes scientifiques issues de la recherche fondamentale. Chercheurs, ingénieurs et techniciens y travaillent ensemble aux côté des enseignants-chercheurs et des professionnels des autres institutions (universités, écoles supérieures ou organismes de recherche) pour explorer, dans toutes les disciplines, les secrets du vivant, de l’espace et de la matière, jusqu’au sociétés humaines.

Une recherche pluridisciplinaire par essence

Le CNRS est le seul organisme de recherche français qui rassemble en son sein l’ensemble des disciplines scientifiques. La recherche fondamentale aux frontières, qui repousse les limites de la connaissance, est au cœur de la mission de l’organisme. Dans une approche pluridisciplinaire, le CNRS accroît ainsi la compréhension des phénomènes naturels et sociaux, au service de la société.

Une recherche nourrie par l’interdisciplinarité

L’interdisciplinarité se caractérise par une recherche coordonnée entre plusieurs disciplines. L’objectif est de créer des interactions et des échanges entre des disciplines scientifiques a priori éloignées. Cette mise en commun fait vivre la science par la rencontre. Grâce à ce partage, des méthodes, concepts et solutions originales ont vu le jour. De nombreuses découvertes majeures se font ainsi à l’interface des disciplines, grâce à des chercheurs et chercheuses venant d’horizons différents.

L'interdisciplinarité au CNRS : la MITI

La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires (MITI) a pour objectif de promouvoir, animer et coordonner l'interdisciplinarité au CNRS, et en particulier l’interaction entre ses dix instituts. Elle soutient des projets novateurs portés par des communautés interdisciplinaires, en proposant des outils et des financements dédiés.

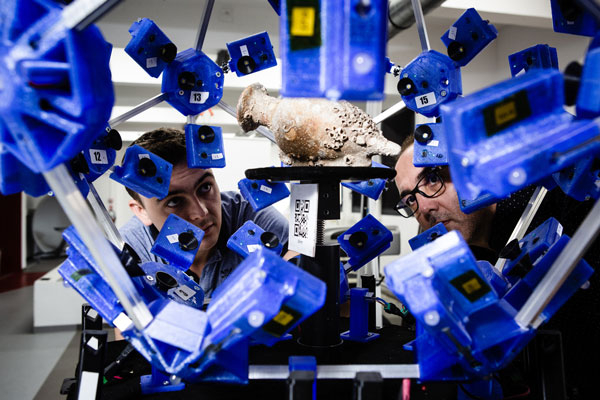

Crédit photo : © Cyril FRESILLON / ARCHAM / CNRS Images