Ensemble, on va plus loin : la clé de l’innovation dans le spatial

Seules les synergies entre recherche publique, recherche privée, grandes entreprises industrielles et start-up permettront de relever les défis technologiques du secteur spatial et d’adresser les enjeux de souveraineté et de réglementation.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. S’il y a un domaine où cet adage se vérifie, c’est bien celui du spatial. Dans un secteur aussi pointu et complexe, la recherche fondamentale, la capacité à développer des solutions concrètes et l'expertise industrielle doivent travailler main dans la main. En France et en Europe, le CNRS, des start-up et de grands acteurs industriels ont su démontrer que la collaboration multi-acteurs est la clé pour dessiner l’espace de demain.

Au départ, la prise de risque dans les laboratoires publics

François Leblanc, délégué scientifique aux affaires spatiales à CNRS Terre & Univers, expose la spécificité de la recherche publique dans le spatial. « Notre rôle, en tant que chercheurs, est d’explorer des pistes nouvelles. Nous avons cette capacité à intégrer du risque que l’industrie ne peut pas se permettre. Par exemple, nous avons travaillé sur des technologies de propulsion électrique qui, grâce à des start-up comme Exotrail, ont ensuite trouvé leur application concrète », explique le planétologue qui dirige le Laboratoire Atmosphères Milieux Observations Spatiales (LATMOS – CNRS / Sorbonne Université / Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines). Bien entendu, lorsqu’il s’agit d’envoyer un instrument dans l’espace, pour une entreprise privée, les questions de coût, d’échelle de temps et de réputation entrent en jeu. François Leblanc souligne par ailleurs la complémentarité entre la recherche publique et la démarche industrielle : « nous ne cherchons pas à industrialiser la technologie, mais à répondre à des questions fondamentales. La recherche publique fournit les bases scientifiques sur lesquelles l’industrie peut s’appuyer pour créer des produits adaptés aux besoins du marché ».

Si le CNRS, offre une expertise fondamentale indispensable à la compréhension des phénomènes spatiaux et à l'élaboration de nouvelles technologies, ces découvertes prennent une tout autre portée lorsqu'elles rencontrent le monde industriel et entrepreneurial.

De l'innovation fondamentale à l'industrie

Quelques belles start-up spécialisées dans les satellites ont vu le jour dans les laboratoires du CNRS. Preuve que le sujet de la mobilité en orbite a le vent en poupe ! Ion-X a récemment fait parler d’elle en réussissant, en janvier 2025, le premier vol en orbite de son moteur ionique pour minisatellites à bord d’une fusée SpaceX. On peut également citer Aldoria, créée en 2017, qui a pour objectif la surveillance de l’espace afin d’éviter les collisions de satellites, ThrustMe qui a conçu en 2020 le premier moteur à l’iode pour les petits satellites, ou encore Exotrail dont le parcours du directeur-général, Jean-Luc Maria, illustre de façon emblématique la complémentarité public-privé. « J’ai commencé en 2001 comme ingénieur dans le laboratoire LATMOS, pour développer des équipements techniques utilisés par les chercheurs à l’échelle internationale. En 2013, j’ai changé de métier au sein du CNRS, pour gérer une plateforme technique mise à disposition de la communauté scientifique ». En 2015, la rencontre de Jean-Luc Maria avec un chercheur en fin de carrière qui travaille sur le mode de propulsion des satellites est déterminante. « Cette collaboration m’a permis d’une part de valoriser l’outil technique dont j’avais la gestion au CNRS, d’autre part de valoriser la propriété intellectuelle ». Aucun industriel n’étant intéressé, l’ingénieur choisit la voie de la création d’entreprise pour donner une autre dimension à ces travaux académiques. Ainsi, en 2017, il co-fonde la start-up Exotrail, dont il prend la direction générale en 2021. « Mon expérience démontre l’importance de la recherche fondamentale pour démarrer un projet, mais aussi comment cette recherche peut être transférée et industrialisée », confie celui qui dirige aujourd’hui une entreprise de 200 personnes.

L’industrialisation de l’innovation dans le spatial obéit à un processus long et complexe. « Créer une entreprise, c’est très différent du monde de la recherche. Je suis passé d’un monde où l’on cherche à répondre à une question scientifique à celui où l’on doit répondre à des besoins commerciaux, avec des impératifs de rentabilité », confie Jean-Luc Maria. Avant de préciser : « il faut accepter de ne pas toujours être celui qui va développer la technologie. J’ai dû apprendre à diriger une entreprise. Il nous a fallu huit ans pour créer notre produit, le spaceware ».

Si la start-up a mis au point le moteur Exotrail spaceware à effet Hall, c’est notamment grâce aux travaux menés de 2019 à 2022 dans le cadre du laboratoire commun ORACLE avec l’Institut de Combustion, Aérothermique, Réactivité et Environnement (ICARE - CNRS), dirigé par Stéphane Mazouffre. « Le développement de nos moteurs de propulsion n’aurait pas été possible sans l'expertise du CNRS. Ce partenariat a donné à Exotrail la crédibilité nécessaire pour attirer des investisseurs », explique Jean-Luc Maria. Une collaboration gagnant-gagnant comme le confirme le chercheur Stéphane Mazouffre : « Le laboratoire commun que nous avons monté avec Exotrail nous a permis de pousser nos recherches à un niveau supérieur ». Il ajoute : « une collaboration réussie fait avancer les partenaires. Pour nous, il s’agit d’aspects fondamentaux de recherche et de publications. Pour les entreprises, petites ou grandes, l’enjeu est d’améliorer un produit ou de développer un nouveau produit ». Le laboratoire ICARE travaille avec la plupart des acteurs de la propulsion : les agences spatiales françaises, le CNES, l’Agence spatiale européenne, les industriels tels Safran ou Airbus et les start-up.

L’espace, la nouvelle frontière

Le secteur spatial a toujours suscité les convoitises. « Aujourd’hui, tout le monde veut être indépendant et avoir sa constellation : l’Union Européenne, la Chine, les Etats-Unis, Amazon », explique Stéphane Mazouffre. Avant de préciser : « l’espace devient la nouvelle frontière. Les satellites constituent des éléments clés des systèmes de communication et d’imagerie. La défense est aussi concernée car les militaires veulent se donner la possibilité de gêner, dégrader, voire détruire les satellites ennemis ». Et de conclure : « on assiste à une privatisation de l’espace ».

Nous sommes loin du modèle vertical américain lié à SpaceX. « L’Europe présente une spécificité en matière d’innovation spatiale, celle du modèle de collaboration en consortium, avec des acteurs variés, de différents pays », avance Jean-Louis Cazaux, fellow expert Technology & Innovation chez Thales Alenia Space qui conçoit et délivre des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l’observation de la Terre et la gestion de l’environnement, l’exploration et les infrastructures orbitales. Selon Jean-Louis Cazaux, qui a commencé par un doctorat pour ensuite mener toute sa carrière dans l’industrie, l’innovation spatiale est très liée à la digitalisation. « Les satellites doivent en effet proposer toujours plus de fonctionnalités, ce qui implique de les doter de davantage de processeurs, donc d’employer des technologies toujours plus miniaturisées, avec des composants aux dimensions nanométriques. Une autre technologie de semiconducteur, le nitrure de gallium, poussée en Europe par les militaires, va servir le civil. Des discussions sont menées à un très haut niveau en vue d’une harmonisation l'Agence spatiale européenne, la Commission européenne et l’agence européenne de défense », explique celui qui préside la coordination des composants spatiaux européens (ESCC/CTB).

De la nécessité d’une nouvelle réglementation

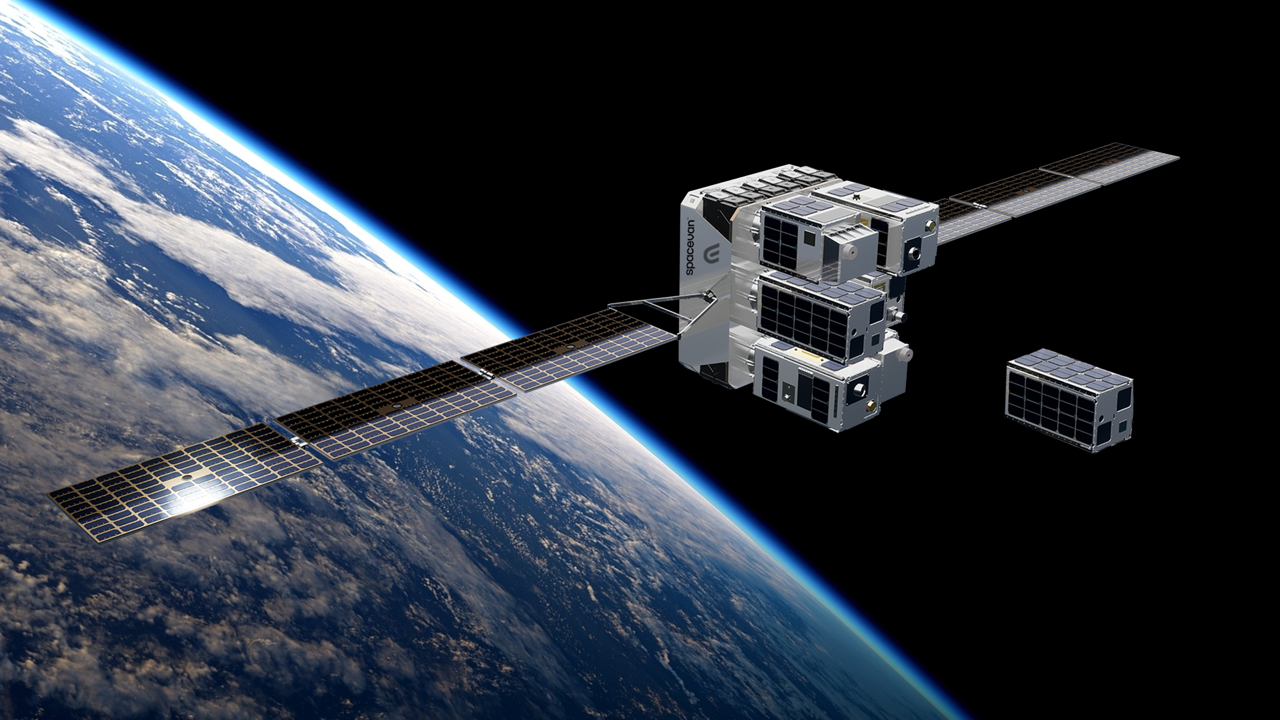

Alors que la multiplication des objets orbitaux fait peser de nouvelles menaces, le CNRS défend la nécessité de préserver les activités de recherche spatiale. Cette saturation de l’espace orbital pose de nouveaux défis. « Avec la croissance des constellations de satellites, nous devons impérativement avoir des règles claires. Le marché est en pleine explosion, mais l’espace reste un bien commun qu’il faut gérer de manière responsable », répond Jean-Luc Maria. Sa start-up, Exotrail, vise à devenir un opérateur de la mobilité dans l’espace. A cette fin, elle a mis au point et lancé le SpaceVan en orbite terrestre. Jean-Louis Cazaux, représentant de Thales Alenia Space, renchérit en insistant sur la nécessité d’une position européenne forte : « L’Europe doit créer un cadre réglementaire qui garantit la sécurité et l’efficacité du trafic spatial, surtout face à des acteurs comme SpaceX ou Amazon qui lancent des méga-constellations ». Dès qu’il est question de spatial, les enjeux de la souveraineté se posent.

« Si l’on ne veut pas disparaître au niveau français et européen, il nous faut inventer un nouveau schéma entre les start-up, les industries qui disposent de compétences historiques et la recherche fondamentale menée par les laboratoires publics. L’objectif est de développer une taille critique d’entreprise et de diminuer le risque », analyse Jean-Luc Maria. On comprend que, de ce côté de l’Atlantique, l’industrialisation reste un enjeu.

Heureusement, côté innovation, ni les Français ni les Européens n’ont pas dit leur dernier mot. L’avenir appartient à ceux qui misent sur l’écosystème pour innover. Et non aux cavaliers seuls.

Des collaborations fructueuses tous azimuts

En matière spatiale, la collaboration est un impératif historique. Depuis presque vingt ans, en 2006, Thales Alenia Space et le laboratoire XLIM (CNRS/Université de Limoges), travaillent de conserve au sein du laboratoire commun AXIS pour contribuer au développement de nouveaux composants et sous-systèmes hyperfréquence aptes à assurer la flexibilité des charges utiles des satellites. Une collaboration fructueuse puisque dans le cadre d’AXIS, le projet MEMO, soutenu par le CNES, a développé des micro-commutateurs MEMS-RF intégrés pour la première fois dans une plateforme de satellite en orbite géostationnaire. Ces composants ont décollé depuis Kourou en février 2014. Cette réussite a marqué une étape cruciale dans l’intégration de cette technologie dans les systèmes spatiaux. En 2017, l’industriel s’est à nouveau associé avec un partenaire de longue date, le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM – CNRS / Aix-Marseille Université) pour créer le laboratoire commun SOIE (Systèmes Optiques et d’Instrumentation Embarquée) dédié aux questions d’astronomie spatiale, de surveillance de l'espace, de défense et de sécurité.

Face aux prévisions de croissance exponentielle de satellites en orbite - de près de 7 000 aujourd’hui, ils pourraient atteindre de 60 000 à 100 000 d'ici 2030 -, l’innovation et les collaborations entre acteurs sont nécessaires, et Safran aussi l’a bien compris. La chaire industrielle POSEIDON, soutenue par l'ANR et portée par le Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP – CNRS / Ecole Polytechnique) en partenariat avec Safran Aircraft Engines, vise, depuis fin 2016, à développer une nouvelle méthodologie expérimentale et numérique permettant de réduire le nombre de tests expérimentaux pour le développement des futurs propulseurs plasmas à effet Hall pour satellites en orbite basse. Par ailleurs, pour concevoir les propulseurs électriques de demain, le même Laboratoire de Physique des Plasmas et Safran Spacecraft Propulsion mènent depuis 2023 des travaux de recherche dans le cadre du laboratoire commun COMHET.

Pour en savoir plus

L’article « Le CNRS défend l’avenir de l’astronomie auprès de l’Union européenne » sur l’engagement du CNRS et son rôle dans l’avenir de l’astronomie et de l’innovation spatiale

La vidéo « Innover pour le spatial » avec le témoignage de Claudie Haigneré, scientifique, astronaute et conseillère auprès du directeur de l’Agence spatiale européenne.