Coopérations

Fédérer des acteurs, nouer des partenariats, créer les conditions d’une coopération durable : c’est à travers ces objectifs que le CNRS structure son approche partenariale. Ces liens forts avec le monde académique, l’industrie et les collectivités territoriales nourrissent les travaux de l’établissement et participent au rayonnement de la recherche.

Des coopérations multiples

Avec le monde académique ou avec l’industrie, le CNRS construit des coopérations solides, au service de l’innovation scientifique.

Partenariats publics

Le CNRS noue des partenariats avec des institutions publiques tant territoriales que nationales, notamment des universités, des grandes écoles et organismes de recherche, ou encore les ministères et les collectivités territoriales. Les partenariats académiques se concrétisent par des laboratoires de recherche partagés, l’implication dans des projets de recherche communs ou dans les politiques de site.

Partenariats industriels

Les industriels sont des partenaires essentiels du CNRS. Soutien à la création de start-up, mise en place de structures de recherches publiques-privées, brevets… autant de réalisations concrètes qui positionnent le CNRS comme un acteur clé de l’innovation en France et à l'international.

Partenariats internationaux

Grâce à son ancrage international, le CNRS participe à un grand nombre de découvertes majeures aux côtés de ses partenaires étrangers.

Avec le programme « fellows-ambassadeurs », le CNRS s’entoure également d’illustres personnalités de la recherche mondiale qui se placent au service de sa notoriété et de la communauté scientifique.

Des équipes d’une très grande mixité

Mixité des unités de recherche

Le CNRS évolue au sein de l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche français qui se caractérise par une grande mixité entre divers établissements. Ainsi plus de 90 % des laboratoires du CNRS sont « mixtes » : ils rassemblent des moyens humains et financiers de plusieurs établissements (CNRS, universités, grandes écoles, autres organismes de recherche, etc.) autour d’un projet scientifique et/ou d’infrastructures partagées.

Mixité des talents

Personnels de recherche mais aussi d’appui à la recherche : le CNRS se caractérise par la grande diversité des statuts et des fonctions des membres qui composent ses équipes.

Un écosystème de coopérations territoriales

Sur l’ensemble du territoire national comme à l’international, le CNRS joue un rôle fédérateur essentiel au bon fonctionnement et au rayonnement de la recherche française.

Des pôles d’excellence

Ces pôles d’excellence sont de grands sites universitaires de niveau international, qui mêlent enseignement supérieur, recherche et innovation. En créant des synergies, en optimisant les moyens, en apportant sa dimension nationale et internationale, le CNRS contribue au rayonnement des sites et à promouvoir la recherche académique française dans le monde entier.

Le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et France 2030

Ce programme, piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), vise à financer des investissements innovants. Par son implantation sur tout le territoire, le CNRS y participe pleinement : il est partenaire de tous les projets Idex (initiative d’excellence) et I-sites (Initiatives Science Innovation Territoires Économie), ainsi que de la plupart des projets du PIA et de France 2030 qui ont un volet recherche ou innovation.

Le rôle d'agence de programme

Parmi ses missions, le CNRS a la responsabilité de l’agence de programme « Climat, biodiversité et sociétés durables » qui a pour vocation de mieux coordonner les actions des acteurs de la recherche et d’optimiser l’organisation globale de l’écosystème de recherche et d’innovation sur ces sujets.

La politique de sites

Avec ses partenaires, le CNRS définit une stratégie scientifique partagée et participe à la construction et au suivi de projets structurants à l’échelle des sites. Il apporte notamment sa vision nationale et internationale, que ce soit sur les thématiques scientifiques, les relations avec le monde industriel, l’apport de la science aux politiques publiques ou encore la diffusion de la culture scientifique.

Les infrastructures de recherche internationale

La coopération internationale, dans laquelle le CNRS joue un rôle de premier plan, permet de soutenir et de créer des infrastructures de recherche de niveau mondial :

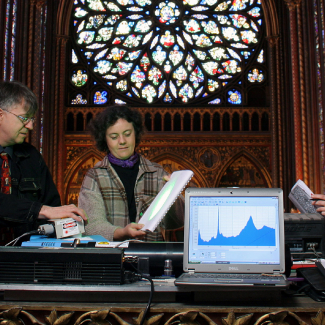

- des instruments remarquables : télescopes, accélérateurs de particules en physique des hautes énergies, sources de neutrons et de rayonnement synchrotron, lasers et champs magnétiques intenses, moyens de calcul intensif…

- des ressources scientifiques : collections, archives ou bibliothèques…

- des plateformes virtuelles : bases de données, systèmes informatiques et réseaux de communication…

Grâce à ces équipements situés en France comme dans le monde entier, la communauté scientifique française, européenne et internationale a pu mener des avancées remarquables dans de nombreux domaines.

Le pilotage des infrastructures de recherche

Les très grandes infrastructures de recherche (IR) relèvent d’une stratégie gouvernementale et s’inscrivent pour la plupart dans la stratégie européenne. Pour piloter les IR, le CNRS s’est doté d’une organisation transversale. Un comité, rattaché à la direction générale déléguée à la science, élabore la stratégie scientifique de l’organisme en concertation avec les instituts et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Crédit photo : © Cyril Frésillon / Virgo / CNRS Images