Actualité

Le CNRS parmi les premiers bénéficiaires des Chaires d’excellence en biologie-santé

Actualité

Laboratoires communs : quand science et entreprises se rencontrent

Actualité

Entretien exclusif avec Iliana Ivanova sur l’avenir de la recherche européenne

Toutes nos

actualités

Toutes nos

actualités

actualités

Le Journal

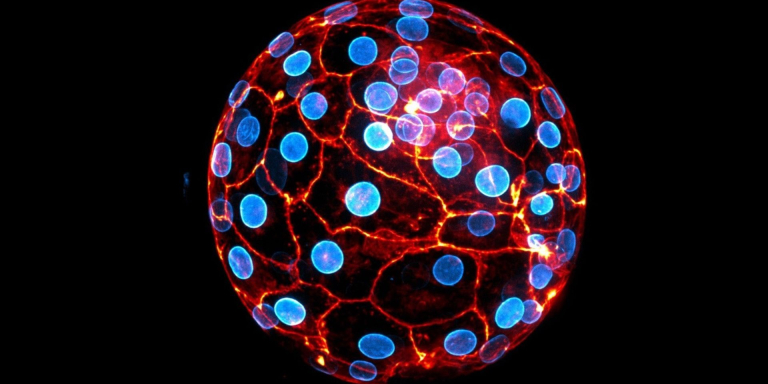

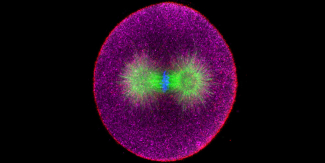

Mécanobiologie : la pression créatrice

Développement d’un embryon, métastases... de nombreux phénomènes cellulaires sont guidés par des forces mécaniques. Ces dernières font l’objet d…

Découvrir

Presse

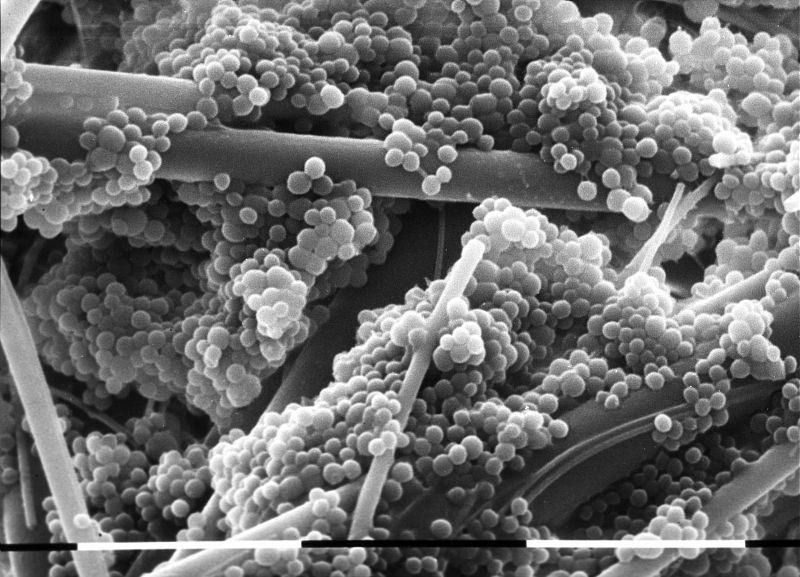

Découverte d’un mécanisme de survie du staphylocoque doré dans le sang

Le staphylocoque doré est l’une des principales causes d’infection bactérienne en France et dans le monde, responsable notamment d’infections…

Découvrir

Zoom sur...

Zoom sur...